MONSIEUR LEBLANC Y UN BASTÓN CON PUÑO DE PLATA

Arrastrando una leve cojera, efecto de su servicio a la patria en la guerra franco-prusiana, monsieur Leblanc llegó de Francia a Paraguay en los primeros años del siglo XX. Como un eco del defecto de su extremidad inferior, paliado con un bastón de puño de plata, lucía en la solapa la insignia roja de la Cruz de Guerra y la azul de la medalla al valor en combate.

Su padre lo había elegido para representar su casa comercial en el Río de la Plata poco antes de fallecer. Fue a Buenos Aires, y trasladó después la sede a Asunción: monsieur Leblanc había conocido a una bella damita francoparlante paraguaya, con la cual, tras un impetuoso noviazgo, contrajo nupcias.

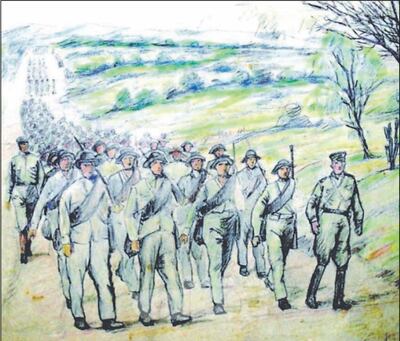

Tres varones y una joven con los dones de su madre fueron el fruto de la unión. Cuando estalló la Guerra del Chaco, leal a su patria de adopción, al ser sus hijos varones llamados a la defensa nacional, monsieur Leblanc invitó sin titubeos a los tres a responder al clarín y los acompañó a enrolarse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La cultura de uno de ellos, que dominaba varios idiomas, lo llevó a un lugar cercano al comandante en jefe; otro fue atraído por la Caballería, y el tercero, dada su afinidad con la Ingeniería, su vocación, se enroló en la Artillería.

Los «franceses» eran queridos por su camaradería, acentuada por un manejo aceptable del guaraní, su abnegación en el cumplimiento de los deberes y su valor. Nanawa, Corrales, Toledo, Campo Vía y otros enfrentamientos inscribieron sus nombres en los informes con letras que destacaban su actuación. Cultos, afectos a las matemáticas, capaces de interpretar mapas y planos, resistentes al hambre y a la sed y sobresalientes en el manejo de armas, desde el yatagán hasta la AP (Ametralladora pesada) y el mortero, sus jefes vacilaban entre tenerlos a su vera inmediata o enviarlos a la primera línea, desde donde su ejemplo se transmitía a la tropa.

Los largos, dolorosos y vibrantes años de la Guerra de la Sed marcaron en el calendario los hitos del valor, el cansancio, las heridas, las enfermedades y la muerte, soportados con el lema de «Vencer o Morir», que algunos jefes, con sus cualidades personales intactas pese a los años, como Eugenio A. Garay, o a las úlceras sangrantes, como Paulino Antola, y pese a la sed, la sed y la sed, proponían trocar por «Vencer o vencer» o «Vencer y vivir».

En este marco se escribe la historia de Yrendagüé.

LOS TRES EXPLORADORES

1934. Miles de kilómetros caminados y de ampollas y arañazos. Madame Leblanc, en la capillita de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la calle Coronel Martínez, entre Chile y 25 de Noviembre, desgrana con su hija rosarios y rosarios pidiendo a la Madre que proteja a los combatientes. Diciembre es un infierno. Todo depende de los valientes camioneros que transportan el agua. Ni un río, ni un arroyo, ni un manantial.

«Nde, nde, francés, teniente», llamó el coronel Garay al menor de los Leblanc. «Mire, estamos en vísperas de una operación para tomar el fortín Yrendagüé, sede de los pozos de agua de la zona. Hay que hacer una marcha de ochenta o noventa kilómetros. Hay mucho territorio ocupado por el enemigo; debe ir por el monte unos treinta kilómetros, detectar la proximidad del adversario y volver. Vaya por el pique paralelo a la carretera con dos soldados, ojeando cualquier movimiento de tropas contrarias. Todo es cuestión de cálculo. Confío en su inteligencia. Cuando regrese, lo alcanzaremos para, según sus datos, ir hasta los pozos, o volver para la defensa. Descanse tres horas, elija a sus compañeros y parta con provista para un día y una caramañola de agua por cabeza. Estamos en sus manos. Confío en usted».

El teniente Leblanc eligió a un bravo combatiente, el sargento Silva, y a su ordenanza, un cuarentón capaz de desplazarse reptando por la arena o cruzando ramajes y cuyo machete «Barcelona» podía despejar la selva más tupida. Como la que ahora iba a enfrentar.

MISIÓN CUMPLIDA

De uno en fondo, marcharon diez horas por el estrecho pique transpirando copiosamente y dando un traguito de agua cada hora. En eso sintieron un ruido infernal. A pocos metros del primero de la fila, el sargento Silva, cruzó el pique una piara de «tanykatî», unos veinte jabalíes, a toda velocidad. El sargento y el soldado los rechazaron a golpes de culata mientras recibían del jefe del equipo la orden a media voz de «¡No disparen!». Un tiro de Máuser podía alertar al enemigo aunque estuviera a varios kilómetros.

Luego siguieron hasta oír un motor. Agachados, vieron pasar un auto. «Debe ser un jefe», musitó Leblanc, por la categoría del coche y porque a unos metros lo seguía un camioncito con un pelotón de evidente custodia.

Continuaron. Calor, cansancio, merma del contenido de las carmañolas. Empezaba la sed… El teniente recordaba sus días de alumno en el San José, el raudal de la calle del mismo nombre que corría hacia el parque Caballero, y el río, rojo de tierra carmesí, que arrastraba vehículos, trastos y personas, y pensaba: «En esa época el agua era un peligro para la vida, y hoy su ausencia nos está acercando a la muerte».

Se detuvieron diez minutos bajo un lapacho a la vera del pique para reponer fuerzas. En eso escucharon unas voces; el oficial ordenó a sus hombres esconderse en la maraña, mientras él se ocultaba tras el grueso tronco del lapacho. La mano derecha desprendía el estuche de su Browning 9 mm; la izquierda aferraba la medalla de la Virgen de Caacupé que le había colgado su madre al cuello. Las voces se acercaban: «El Toro fue a buscar refuerzos para defender los pozos». A pocos metros, caminaban tres bolivianos. Uno dijo: «Hablando de agua, la quiero hacer ahora mismo». Y empezó a orinar junto al árbol. Sus compañeros le acompañaron en el quehacer; el teniente, apretado al tronco sin hacer ruido, imploraba que a los suyos no se les ocurriera sorprender a balazos a los impúdicos patrulleros del altiplano, que, terminado el operativo micción, salieron al camino. En unos minutos dejaron de oír sus voces. Leblanc chistó a sus compañeros y emprendieron el regreso.

EL MILAGRO DEL AGUA

Al cabo de unas cinco horas, pareció amanecer y amainó el calor, pero no la sed. El agua se terminaba. La fatiga se sentía en las piernas y en la rebaja de sudoración. El teniente ordenó un alto. Con su reloj, calculó que llevaban caminando casi sin descanso unas doce horas. Por momentos soplaba un vientecillo, y creyó percibir olor a agua. ¿Serían los ansiados pozos…?

Kilómetros más adelante, escuchó rumores. Levantó el brazo ordenando parar, y en voz baja les preguntó a sus compañeros: «Pehendu, mba’éiko upéva». Ellos, con un dedo sobre los labios, buscaron ocultarse en la fronda; apareció una columna nutrida que de uno en uno hollaba el pique en dirección a ellos. En la penumbra se veía el uniforme «verde’o». El teniente no recordó ningún santo y seña; así que pronunció el dicho popularizado por la tropa: «Paraguay ndogüevi», que el primero de los que llegaban, tras descerrajar su arma, completó así: «Porque, si güevis, potis». Con toda la rapidez que permitía el agotamiento, fue conducido ante Garay. El teniente, la lengua pastosa por la sed, le explicó al coronel que, a pocos metros de la carretera, había pasado un coche escoltado, que le había parecido sentir olor de agua cercana, le habló de la patrulla boliviana, le recordó que alboreaba el ocho de diciembre, y al contarle que, oculto, tomaba la pistola con la diestra y la medalla de la Virgen con la izquierda, el coronel semisonrió y dijo: «Y… cualquier cosa puede suceder».

Minutos después divisaron el fortín, protegido por una hilera de combatientes que, ante los morterazos con los que se inició el ataque, retrocedieron, mientras los paraguayos dejaban las armas de fuego para entrar con aquello en lo que eran más diestros: el machete.

Cruento fue el combate; la sorpresa, total. Los defensores se entregaron. Tomado el fortín, entre baños a baldazos e instrucciones de no ceder a la necesidad con desesperados tragos, muchos fueron los abrazos, pero ninguno como el que Garay le dio al teniente Leblanc, al que, casi sin voz, dijo tan solo: «Ocho de diciembre». Y lo soltó para apurar un gran trago de agua –él, el último de los atacantes en beber–. El teniente Leblanc se santiguó y empezó a desgranar en silencio las primeras palabras de agradecimiento a la Virgen de Caacupé.

Ocho de diciembre de 1934: ¡Yrendagüé! El milagro del agua…

aencinamarin@hotmail.com