Cargando...

Los lecas, término que en jopara designa a los señores mayores de cincuenta o sesenta años, suelen cultivar este hábito de «pelar panza» desparramándose, tereré en mano, en sillas, por lo general blancas, de plástico, ante la fachada de sus casas, guaridas, huecos o baticuevas.

«¿Por qué, en nombre de Belcebú?», me decía yo, una y otra vez, al pasar delante de estas peculiares escenas. No había, para mí, forma de entenderlas por más que pensara en ello. Todas las hipótesis que concebía para resolver este asombroso e inexplicable enigma fallaban una tras otra, se iban por las ramas y terminaban lejos del problema aquí planteado o, sencillamente, eran en exceso fabulosas y descabelladas. Pongo a Luzbel por testigo de que por mucho tiempo me concentré en el caso y de que en esta noble y filosófica empresa invertí buena parte de mi capacidad de análisis. Yo diría que mi cerebro llegó a estar bastante cerca de empezar a humear, sin que por ello consiguiera aliviar esta duda.

Pese a mi enorme curiosidad, a mi avidez de saber casi famélica, me abstuve de preguntarles por qué lo hacían a los protagonistas de estas escenas, pues sabía de antemano que ellos tampoco tenían la respuesta.

Entonces eso mismo que acabo de decir, o, más bien, que acabo de volver a decir, porque me lo dije hace varios días, al pasar ante un grupo de señores que pelaban panza ante su muralla, chispeó luminoso en medio de mi frente: no saben por qué hacen lo que hacen.

No lo saben en el sentido estricto, consciente, del saber; no tienen ese saber que yo deseo y que busco; el saber que ellos tienen es un saber que no sabe, un saber que no se sabe. Lo que ellos saben, lo saben sin saberlo.

Lo saben, pero no pueden decirlo. O lo dicen, pero como si no lo supieran, porque su saber es un tipo de saber que se ignora a sí mismo. «Lo que buscas en vano», me dije, «al hacer inferencias y conectar ideas, ellos no lo callan, sino que te lo dicen, solo que sin conceptos, y con ese mensaje, justamente, también te indican el método con el que has de descubrirlo, ¡bestia!», exclamé con orgullo. «Estás a años luz de tu meta», me increpé, ya en alta voz, alegre y ferozmente, «y yendo en la dirección contraria, y cuanto más piensas, más te alejas. ¿Cómo pretendes que tus proposiciones y tus razonamientos, tus palabras, de las que se mofó el príncipe Hamlet, te aproximen a lo que, por ellos o por cualquier otra criatura, no está siendo formulado porque está siendo vivido? ¿Pretendes conocer el olor del puchero que ha forjado esas panzas sin usar la nariz y valiéndote, en su lugar, de unos cuantos silogismos? ¿Hasta que abrumadoras simas de insensatez podrás precipitarte en la necedad de tu inteligencia? ¡Jajajajá!», bramé como un monstruo, volviendo con la mayor rapidez sobre mis pasos sin dudar un segundo.

–¡Quieres pensar con la mente lo que piensan con la panza! ¡Craso error el tuyo! –exclamé con entusiasmo salvaje mientras entraba velozmente en mi departamento.

Saqué una silla de plástico y la puse ante mi puerta. Para no remedar ostensiblemente a los citados vecinos, no se fuera a creer que me burlaba de ellos, con discreción y astucia me puse un short muy bajo, de los que se abotonan en la cadera, y un top muy alto, de los que dejan descubierta la cintura, a fin de que en mi caso este acto de pelar panza pareciese una fortuita y, por ende, en absoluto ofensiva coincidencia. No quiero meterme en problemas ni provocar al barrio.

Asumí el semblante, el gesto facial y corporal, la actitud desparramada de los objetos de mi investigación, y, en vez de analizar datos, siempre y necesariamente insuficientes y, sobre todo, que siempre y necesariamente tanto podían llevar mis conclusiones en una dirección como en la opuesta, dejé que la impresión de mi propio mensaje sin palabras ocupara mi subjetividad sin formularla, de momento, en conceptos ni en proposiciones lógicas.

De tal modo alcancé por un saber directo, no mediado por los procesos simbólicos que se valen de lo pensado, es decir, alcancé por experiencia, por intuición inmediata, no verbal, lo que durante días se mostrara tan refractario e inexpugnable a los insistentes embates de mi abordaje analítico.

Análisis e intuición se oponen en que la intuición brinda una visión sintética de lo que el análisis disgrega en sus componentes: si la intuición unifica, el análisis separa. La intuición abarca de un golpe de vista lo que examina el análisis con minuciosidad en cada uno de sus diversos detalles. Einstein valoraba considerablemente la intuición, por más que también sabía que, después de brindar directa y rápidamente la solución a un problema, es preciso analizar el proceso para demostrar lo descubierto mediante razonamientos y ecuaciones. Yo lo sé bien, igualmente, por supuesto, pero esa es una operación retrospectiva. Otro ejemplo es, en el caso de la filosofía, Descartes, con su método y su relato fantástico de los abismos de la duda laberíntica enfrentada tan a solas como solo se puede estar cuando nada es lo que era antes de haber empezado a dudar de todo. Y yo extiendo esto, además, a la experiencia del arte, que conoce, ciertamente, o que sabe, pero que sabe o conoce de otro modo. Lo entendí por azar, al hacer este breve experimento buscando el porqué del hábito de pelar panza ante el antro de uno.

Lo que intuí no fue el resultado de un razonamiento ni lo formulé tampoco como una posible interpretación del sentido de ese acto de pelar panza, de ese acto ajeno, que debiera compararse con otras posibles interpretaciones para optar por la más adecuada. Apareció como parte de la vida, y no como un efecto de las ideas. Mi intuición me brindaba un saber inmediato, directo, irreflexivo, sobre cierta manera de ordenar la experiencia y de estar en determinada posición dentro de ella.

«Yo soy un leca», fue la voz que obtuve para murmurar –y, así, entender– como propia esta experiencia ajena. «Me he descuereado bajo el sol trabajando como albañil toda la vida. Mirá cómo estoy sudando. Hay que luchar. Así que saco mi silla afuera y la pongo en la vereda para gozar del fresco, porque estoy ante el umbral de mi agujero, que es el que yo pago con mi solo esfuerzo. Me lo he ganado. Por eso, me desparramo y pelo panza en la calle delante de mi morada, porque cada ladrillo me ha costado sudores y sacrificios diarios. Y así yo manifiesto que estoy en mi terreno, lo digo con todo mi rostro y con todo mi cuerpo, me pongo aquí como en mi propia casa; marco mi territorio. Mi orgullo es este: que ni mendigo y a mí nadie me regala nada. Y esto es también, al mismo tiempo, mi bronca, mi amargura. Estoy consciente de lo que soy; no me avergüenzo de ello. A lo más, tengo algún resentimiento. De carne somos, al fin y al cabo. Pero, en primer lugar, por todo esto que así expreso me defino. Y este descanso me lo he ganado a pulso. Al marcar así mi territorio, todo lo que tengo consciencia de ser es lo que al pelar mi panza reivindico».

Esto que describo retrospectivamente está verbalizado en un discurso analítico, pero cuando me desparramé y pelé panza en actitud de leca lo supe sin ningún análisis verbal y sin distinción alguna entre la reivindicación, la territorialidad y los demás contenidos de esa subjetividad que ahora puedo inferir, describir, teorizar, y que viví antes de pensarla en conceptos, que tuve sin palabras y como maneras físicas, materiales, de estar en la existencia. Esos contenidos, que el ulterior análisis explicita en la consciencia y separa de la vida, tenían la inmediatez y la tácita evidencia de aquello en lo que uno está involucrado.

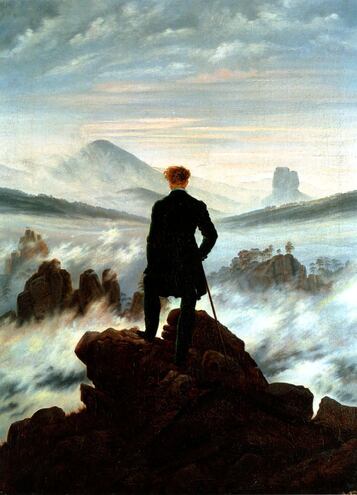

¿Pero dónde entra el arte?, estaréis diciendo. Nada más claro. ¿Acaso si mi experiencia subjetiva consistiera meramente en conceptos y en análisis y conexiones lógicas para inferir respuestas en el campo del discurso explícito yo hubiera podido suspender el juicio de este modo? ¡No! Sería lo mismo que pedirle a un reptil disecado que se exaltara al escuchar música. Mirad un cuadro. Cuando olvidéis todo al captar lo que captéis del cuadro, eso no estará restringido a él, ni su captación estará restringida al discurso de vuestra consciencia, y cuando la vida y el cuadro compartan esa misma cualidad, la vida se entenderá mejor a causa del cuadro, y este se entenderá mejor como parte de la vida. Pero en ese momento no haréis esta distinción. No habrán palabras: habrá una experiencia. Entender será vivir, no algo aparte de la vida y acerca de ella.

Y eso es lo que el objeto estético significa, y esa es la manera en la que el objeto estético significa. Si tenéis que escribir una crítica del cuadro, el análisis será retrospectivo. Como lo es una demostración de Einstein respecto de su intuición inicial, o, salvando la distancia, como esta verbalización de lo inicialmente dicho sin palabras por los lecas del barrio que exhiben su abdomen ante sus casas lo es respecto de mi intuición sintética de los contenidos de su subjetividad, que acabo de mencionar, intuición obtenida al disponer el cuerpo tal como ellos lo hacen.

La intuición, que entiende de manera global e inmediata, no tal como se observa y se piensa la vida, sino tal como se la vive, es lo usual en el arte. Esta experiencia se perdería si el primer acercamiento a una obra interpusiera entre ella y el espectador la mediación de la práctica del análisis discursivo. Para tener esta experiencia del arte hay que dejarse afectar por él de modo directo. Sin dejarse afectar por el arte (lo que es un acto de arrojo, en cierta forma, aunque no siempre sea voluntario, según creo, porque a veces el arte es irresistible), la obra no comunica nada viviente, ni surge un eco inconsciente de su sentido oculto. La obra de arte queda inerte, nos sustrae su poder interno de significación. Su sentido se nos hurta y queda inaccesible como el núcleo de una piedra, ese núcleo insondable y enormemente lejano por próximo que esté a nosotros en el espacio, de modo que a esa obra de arte, aunque, por supuesto, le podamos aplicar esquemas, y a pesar de que podamos, incluso, explicarla, y hasta, si lo queremos hacer, clasificarla, ya no seremos nunca capaces de entenderla.

montserrat.alvarez@abc.com.py