Para quien aún no conozca a Ignatius J. Reilly, cuenta su historia La conjura de los necios, novela escrita en la década de 1960 por John Kennedy Toole, hombre algo misántropo y dado a la bebida que en 1969, cuando recorría Estados Unidos en coche, estacionó en una calle de las afueras de Biloxi, Mississippi, metió una manguera en el tubo de escape, pasó la punta por la rendija de la ventana, cerró la puerta y encendió el motor, que empezó a rugir mientras los gases tóxicos llenaban el auto.

«Outside of the city limits the heart of darkness, the true wasteland begins», escribió Toole en A Confederacy of Dunces, La conjura de los necios, cuyo manuscrito lo sobrevivió en la caja de zapatos donde lo encontró su madre, Thelma, que envió la novela a varios editores y que, tras muchos rechazos, se la llevó al escritor Walker Percy, que reconoció su valor y consiguió que la publicaran.

Fue un éxito. Ganó el Pulitzer en 1981. Hoy es una leyenda. Fortuna, diosa a la que Ignatius suele increpar, jugó con su vida y con la de Toole. Mientras este vivió, su libro no pasó de Robert Gottlieb, editor de Simon & Schuster. Las cartas que intercambiaron entre 1964 y 1966 se conservan. Tal vez leerlas ayudaría a entender qué objetaba a la publicación el editor, aunque en su artículo «The editor who killed Ignatius» Dave Matheny lo juzga incapaz de señalar qué debería hacer Toole para que el libro fuese, a su criterio, publicable, y apunta que Gottlieb en realidad solo dice que le falta «algo»; que es, o que no es, algo que debería, o no debería, ser (o no ser). Escribe Gottlieb (citado por Matheny):

«Not only do the various threads need resolving; they can always be tied together conveniently. What must happen is that they must be strong and meaningful all the way through –not merely episodically and wittily pulled together to make everything look as if it’s come out right. In other words, there must be a point to everything in the book, a real point, not just amusingness that’s forced to figure itself out».

(«Además de resolver los nudos, deben estar atados convenientemente. Han de ser fuertes y significativos todo el tiempo, y no meramente quedar episódica e ingeniosamente unidos para que parezca que todo ha salido bien. En otras palabras, tiene que haber un punto para cada cosa en el libro, un punto real, no solo chistes sin relevancia»).

¿Qué «punto» puede ser más «real» en La conjura de los necios que las vidas de sus tristes valientes y su universo animista, donde no hay nada inerte, y basura y abandono están llenos de rico, medieval simbolismo, y hay poesía hasta en un charco, un poste o un escupitajo de kétchup, y tanta alma insufla el inglés rotundo y ágil que no podrían ser más lacerantes la crasa fealdad y la necedad de nuestra época falta de toda teología y geometría?

Percy comenzó a leerlo de mala gana por la insistencia de esa anciana señora a la que habrá probablemente creído ciega de amor filial, de seguro esperando poder descartarlo a la primera página; para su asombro (y su desgracia, ya que tendría que terminar de leer esos caóticos garabatos), descubrió que era un gran libro.

«With the breakdown of the medieval system, the gods of chaos, lunacy, and bad taste gained ascendancy», dice Ignatius en La conjura de los necios. En un mundo de valores democráticos, Ignatius es una minoría en todo. Es aquello que no puede tener paz en nuestra cultura. Y pese a ello, por circunstancias desopilantes –pero verosímiles (con su erudita comprensión del Medioevo, mal vista por la ignorancia masiva de una era dominada por supersticiones cientificistas, puede ser chipero, taxista, fotocopiador, cajero, etcétera, o no: su destino es tan impredescible como inútiles, hoy, sus aptitudes)– encabeza un motín, no de «locos lindos», no de jipis jóvenes y progres (como tantos compradores de libros que quizá consideró inconscientemente Gottlieb; como quizá en varios aspectos Gottlieb mismo), sino de negros «vairos» subempleados que escupirían la comida vegana (ejemplo equivalente y actual) y no viajarían en «cleta» porque pedalear hasta Limpio desde el centro luego de laburar como albañil sale en realidad más caro que sufrir el colectivo (ejemplo equivalente y local), en un episodio no trazado con líneas de esbeltez-zurdo-cool a la medida de la «buena onda» juvenil libertaria de tantos lectores-compradores, sino con rudos trazos de comedia grotesca cuando ese tipo de gestas tiene, moderna y prestigiosa tradición, su propia iconografía heroica, del todo refractaria al humor.

Tal vanidoso culto a imágenes ideales propias –narcisismo generacional, grupal– recuerda no solo a mil escritores paraguayos consagrados ya por sus instituciones, premios, etcétera, sino también a sus clones y sucesores, tan apurados por sustituirlos como ciegamente convencidos de ser distintos de ellos, los «jóvenes» (se dicen tales y esperan escribir algo legible aunque ya tengan treinta años, cual si se pudiesen metamorfosear a los cincuenta en los genios que quizás soñaron en algún tiempo que serían, y que es cada vez más obvio que nunca serán –sueño, dicho sea en su descargo, del que debe ser muy doloroso, aun imposible a veces, supongo, despertar–), sus aires de crear en trance, su pobreza mental, etcétera: si, por ejemplo, una novela satírica los pintara así, tal como los veo yo, también sería rechazada. Si Gottlieb se creía un intelectual de avanzada, ellos también pueden verse a sí mismos en términos ideales. Y si un libro no los refleja en esos términos, tendrán que descalificarlo para poder seguir creyéndose sus propias ilusiones acerca de sí mismos. ¿Cabe culparlos? ¿Y a Gottlieb? En todo caso, estas no pueden ser más que conjeturas sobre puntos aún poco claros, y creo que del suicidio de Toole no cabe culpar a nadie: no es fácil entender un suicidio. Mas de sus muchos lectores, hoy que es «pop», ¿cuántos hubiera sentido Toole que lo entendían? Hay aplausos peores que bofetadas. Pasar por prójimo de uno al que se aplaude es fácil, y en un mundo tan exhibicionista ni siquiera los aplausos son todos de buena fe.

Pese a ello y a su válvula pilórica, Ignatius llena cuadernos con sus ideas mientras vive con su dipsómana madre viuda, hasta que una multa lo obliga a hacer lo que ha logrado evitar por tantos años: buscar trabajo. Cada laburo –obrero en la fábrica de pantalones, panchero del carrito Lucky Dogs– suma otro desastre a una alarmante cadena: la intrínseca fuente de caos que es Ignatius había sido un tsunami limitado a su extraño mundo doméstico, y al salir se desata, arrasa las calles de Nueva Orleáns como un tornado y pone patas arriba las vidas de cuantos se cruzan en su camino.

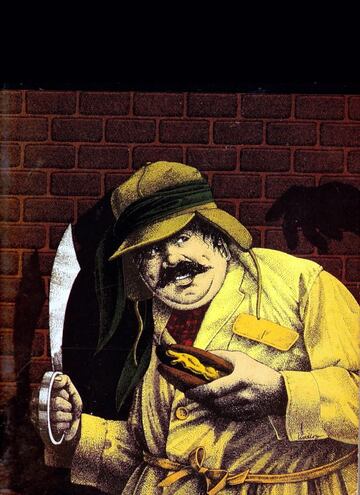

En el prólogo, Percy ve en La conjura de los necios la suma del pensamiento y la cultura de Occidente, de Tomás de Aquino a Oliver Hardy y, cauteloso, con respeto, roza la terrible tristeza que, poderosa corriente subterránea, cruza obra tan feliz: «La tragedia del libro es la de su autor, su suicidio en 1969, cuando tenía treinta y dos años». Thelma Toole, cuenta Percy, «quería que yo leyera una novela que había escrito su hijo (ya muerto) a inicios de la década de 1960. ¿Y por qué iba a querer yo hacer tal cosa?, le pregunté. Porque es una gran novela, me contestó». Percy se decía capaz de juzgar un texto por un solo párrafo, y en un solo párrafo de las hojas de esa caja de zapatos reconoció asombrado al gran escritor que fue el difunto hijo suicida de la terca anciana que lo forzó a leerlas. Envió la obra a Marcus Smith, de New Orleans Review, que sacó dos capítulos. Aunque la New Orleans Review no era Simon & Schuster, hubo algunas críticas favorables: el primer reconocimiento que recibía la obra. «Oh, Fortuna», diría Ignatius, «you capricious sprite!» John Kennedy Toole ya se había quedado atrás, por el camino, sentado al volante de su Chevy Chevelle azul en una carretera de Biloxi en 1969, y no lo supo. Robert Gottlieb vive hoy en Nueva York, tiene ochenta y cuatro años, es uno de los más importantes editores que han tenido Simon & Schuster y Knopf y dirigió The New Yorker un tiempo. Burma Jones, el patrullero Mancuso, Darlene, su cacatúa y todos los demás se fueron subiendo por la ruta al coche en que Myrna Minkoff busca eternamente su «Happy End». Cerca de ellos, Ignatius Reilly, ese «Oliver Hardy delirante, Don Quijote adiposo y Tomás de Aquino perverso, fundidos en uno», como dijo Percy, ese Falstaff teleadicto, ese Antístenes lector de Batman, ese genio risible, irreductible –a cuya diestra, superpancho y alfanje en mano, veo marchar sin temor a otro inmortal, Boetius–, sigue pronunciando a carcajadas sus enormes, rebeldes palabras de fuego.

montserrat.alvarez@abc.com.py