Ayer fue el Día de la Mujer Paraguaya. Hoy no me interesa hablar de la historia y el origen de este tipo de fechas oficiales, sino de su función. Todos somos etiquetados al nacer con nacionalidades, géneros, estatus socioeconómico, etcétera, e incluso a veces, por tradiciones familiares, con pertenencias a partidos políticos, credos religiosos y clubes deportivos. Se espera que en los procesos de socialización iniciados en nuestra infancia aprendamos a aceptar esas etiquetas, junto con las jerarquías que en muchos casos implican. Las endulza la garantía de que por encima de ellas existe una equidad universal que se traduce en voto para todos, «meritocracia», igualdad ante la ley y demás ideales de la Modernidad heredera de las revoluciones burguesas y sus declaraciones de derechos. Esa universalidad ideal convive, de modo paradójico, con discursos sobre el orgullo de pertenecer a este o aquel grupo, orgullo de esas etiquetas con las que cada quien se monta una «identidad». Facilita este proceso que los mantras de la equidad universal sean tan sonoros como silentes son las jerarquías de la diferencia, que niegan a unos lo que a otros otorgan de formas que nadie al parecer advierte. Ayuda también que las mismas etiquetas que definen esas jerarquías, las escondan: que la identidad nacional una al precio de borrar las diferencias de poder o de clase, que la pertenencia al grupo étnico oculte las de género, etcétera. No es menos útil que a esos flatus vocis –por decirlo al modo nominalista– les presten «realidad» las instituciones, la prensa, el estado, con ceremonias públicas, palabras de autoridades gubernamentales y académicas y fechas como la de ayer.

Solemos pensar que la actividad de subsistencia es el cultivo de alimentos para consumo propio sin pasar por un mercado, es decir, una práctica del mundo rural extinta o en vías de extinción. Sin embargo, como señala Wallenstein (1), si cocinas en casa, lavas la ropa o envías correos electrónicos que hubiera mecanografiado antaño una secretaria, esas son actividades de subsistencia. El paso del feudalismo a la modernidad, y de la familia premoderna como unidad productiva a la familia moderna con su nueva división sexual del trabajo, no las extinguió: las degradó frente al trabajo remunerado que pasa por el mercado laboral; dejaron de ser «trabajo» para ser algo «natural», o, más exactamente, algo propio de la «naturaleza» femenina, lo que requirió construir una imagen social de la Mujer cuya expresión más acabada, que se alcanzó en el siglo XIX, hemos heredado.

Pero solo en parte, porque muchos de nosotros, mujeres y hombres maleducados que no aprendimos nunca a ver el mundo ni a los demás a través de etiquetas heredadas, sabemos desde siempre que la Mujer no existe, como no existe el Hombre. Nadie ama a una Mujer ni a un Hombre; se ama a un ser único en el sentido stirneriano del Único, y solo desde la vital y propia experiencia Única se escriben los poemas, se cantan las canciones y se piensan las mejores ideas.

Hemos heredado unas imágenes del Hombre y la Mujer que nos enseñan que hay dos humanidades en vez de una: «divide et impera» es la fórmula del poder que nos separa en clases, sexos, naciones, «tipos» de personas, en suma, que se suponen opuestos de varias formas entre sí. Lejos de contentarse con aceptar esas imágenes, construidas, entre otras cosas, con fechas como la de ayer en el calendario de las celebraciones oficiales, muchos intentan seguir imponiéndolas a todos. Suelen vociferar contra lo que señalan como un fanatismo feminista al que culpan de haber creado un conflicto entre los sexos, aunque conflictos tales resultan más bien de largas políticas culturales del estado, el sistema educativo, el discurso académico y científico en sus funciones directamente ideológicas, la publicidad, el mercado –la economía capitalista se benefició de la división sexual del trabajo en el paso del feudalismo a la modernidad–, la prensa y la sociedad en general, es decir, la gente que, como ellos, repite los discursos oficiales, quizá porque no todas las personas son capaces de vivir sin los privilegios que les brindan las etiquetas y sin las jerarquías que estas sostienen y que alimentan sus narcisismos y sus vanidades.

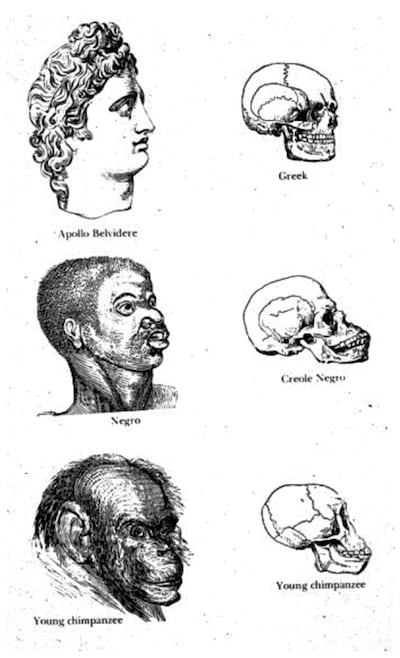

A partir de la Modernidad, las divisiones entre los seres humanos por clases, razas o sexos se presentan como objetivas y fundadas en la «biología», en la «naturaleza». Legitimadas así, integran complejos procesos históricos de degradación social que justifican diversas formas de discriminación. No son estas formas de discriminación, tal como nos han llegado, una herencia, contra lo que muchos creen, de la «oscura» y «atrasada» Edad Media, sino de la moderna cultura burguesa. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, está documentada la pérdida de terreno en mil áreas, desde la ley formal hasta el derecho elemental y tácito de todo bicho viviente de andar a solas por la calle, que se volvió una invitación al acoso (2), a partir de los siglos XVI y XVII, y también cómo las diferencias entre los sexos empezaron a ser extremadas (3). La Mujer callada, laboriosa y casta, maternal y dulce –«empática», se diría (se dice) hoy– se vuelve frecuente en los textos desde fines del siglo XVII; su presunta «irracionalidad», otrora denostada, se lee en ellos domesticada ya, por lo general bajo la forma del «instinto materno» (4).

Estas construcciones (que, como demuestra una breve revisión de la historia de la ciencia, el discurso académico ha legitimado de modos con frecuencia hoy pintorescos), recientes en términos históricos, pero obsoletas por los desarrollos epistemológicos más interesantes en la actualidad, tienen todavía voceros influyentes para públicos masivos. Así, el popular psicólogo canadiense Jordan Peterson, cuyas afirmaciones merecen ser reconocidas en tanto fuente de pasmo y regocijo. Como esta, que ningún estudiante de Antropología, por novato que sea, podrá leer sin el más profundo asombro: «Si los posmodernos tuvieran razón, habría cientos de formas distintas de organizarse socialmente. Y no las hay». Sic. O esta, cuya arbitrariedad manifiesta vuelve superfluo todo comentario: «Los machos tratan de controlar el territorio y las hembras de seducir a los machos más fuertes y exitosos. Es una estrategia inteligente, que utilizan las hembras de distintas especies, incluida la humana» (5).

¿Por qué la teoría decimonónica de la competencia útero-cerebro le parecería inverosímil al mismo público masivo que hoy acepta, no obstante, sin discusión ni dudas, las teorías sobre rasgos innatos como la empatía femenina o la agresividad masculina? Ya se lo preguntaban Lewontin, Rose y Kamin en la década de 1980. Los «descubrimientos» que masivamente se divulgan al parecer son aquellos que permiten actualizar el léxico sin tocar las premisas que en principio tendrían que probar (o desmentir). Desde la Modernidad, las ciencias cumplen en parte una tarea cuyo carácter ideológico ya es visible en la misma pregunta por las diferencias «naturales» entre grupos socialmente distintos en jerarquía. En 1969, Jensen explicó que los niños negros son genéticamente menos capaces de resolver problemas que los blancos, y que, por ende, la educación no podrá borrar las diferencias de estatus social entre las razas (6). En 1970, Mark y Ervin explicaron que las enfermedades cerebrales de los delincuentes son tratables solo con neurocirugía (7). En 1975, Wilson explicó que toda sociedad humana presente o futura dará siempre más poder a los hombres debido a las diferencias genéticas entre los sexos (8). Recientes actualizaciones de esta ciencia pop pueden leerse, por ejemplo, en el viralizado manifiesto del recientemente despedido empleado de Google James Damore (9). Estas y otras explicaciones de los hechos sociales como efecto de diferencias biológicas, ha señalado Lewontin, no son «descubrimientos» aislados e independientes sino expresiones de una misma visión del mundo vigente desde el siglo XIX (10).

Hemos heredado de la Modernidad la idea de que en la democracia no hay desigualdad que no se deba al mérito, idea que puede sostenerse si las etiquetas explican las jerarquías y la ciencia define como biológicamente desiguales, como desiguales por naturaleza, los grupos desiguales en estatus socioeconómico; para ello, la bendición visible de Calvino tuvo que volverse visible al microscopio.

Pese a todo, la genética ha descartado el concepto de «raza» humana como hecho biológico, aunque muchos se resistan a aceptarlo. De algún modo, la vida está haciendo lo mismo con el género. Siempre los hubo, pero existen hoy cada vez más hombres capaces de disfrutar el hecho de encontrar, en lugar de la Mujer, seres tan activos, audaces e inteligentes como el Hombre, más mujeres capaces de disfrutar el hecho de encontrar, en lugar del Hombre, seres tan fantasiosos y sensibles como la Mujer, y más personas capaces de disfrutar el hecho de que no encajan, ni tienen por qué hacerlo, en las gastadas etiquetas de esos dos grandes monstruos mitológicos supuestamente opuestos que son la Mujer y el Hombre. Para un espíritu real y radicalmente individualista, no hay aquí amenaza alguna; ni siquiera novedad. Quizá por eso, cuando escucho a especialistas en lo que sea proferir, contra toda evidencia, enormidades que la vida real refuta a diario, como que las mujeres son más sociables que los hombres, o los hombres sexualmente más agresivos que las mujeres, la verdad es que pienso –sobre todo ante afirmaciones tan poco realistas como esa última– que esos señores seguramente nunca habrán tenido novia. De «flatus vocis», de sonidos hueros que no designan nada real, pues solo existen cosas particulares, tildó a esos conceptos que llamamos los «universales» Roscelino de Compiègne, y no es raro que otro nominalista, id est, otro sabedor y defensor de la absoluta unicidad del individuo, fuera el amante de Eloísa, cuyo genio y valor, parejos a los suyos, no mermaron nunca la pasión de Abelardo.

Ni el Hombre ni la Mujer han existido jamás, ni tampoco, desde luego, la Mujer Paraguaya, salvo para el estado, las instituciones, el sistema educativo, la publicidad y la prensa. El Día de la Mujer Paraguaya, instituido por decreto del general Stroessner en diciembre de 1974 como fecha oficial a celebrarse cada 24 de febrero, se impone, como tantos otros días semejantes en su culto a modelos o estereotipos ejemplares, porque da realidad a imágenes y oposiciones que son útiles al poder. Lo que al poder realmente le da miedo es que escape a su censura, su autoridad y su control algo por completo diferente: esa íntima alianza que se ríe de las divisiones, de las jerarquías y de las etiquetas, firme vínculo de cómplices entre hombres y mujeres de cualquier color, clase y pelaje, capaces de enfrentarlo codo a codo y marchar, compañeros, por una misma causa, la de todos.

Notas

(1) Immanuel Wallerstein: Análisis de sistemas-mundo. Una introducción, Madrid, Siglo XXI, 2006.

(2) J. Brown y Robert Davis (eds.): Gender and Society in Renaissance Italy, Nueva York, Longman, 1998.

(3) S. Federici y L. Fortunati: Il Grande Calibano. Storia del corpa sociale ribelle nella prima fase del capitale, Milán, Franco Angeli Editore, 1984.

(4) Así, Pierre Bayle en su Dictionaire historique et critique, Rotterdam, R. Leers, 1697.

(5) «Hay una crisis de la masculinidad porque se culpa a los hombres por el mero hecho de serlo», entrevista a Jordan Peterson, El Mundo, martes 13 de febrero de 2018 (en línea: http://www.elmundo.es/opinion/2018/02/12/ 5a80aa4746163f61168b4622.html)

(6) Arthur R. Jensen: «How much can we boost IQ and scholastic achievement?», Harvard Educational Review, vol. 39, n. 1, abril de 1969.

(7) V. H. Mark y F. R. Ervin: Violence and the Brain, Nueva York, Harper & Row, 1970.

(8) E. O. Wilson: «Human Decency Is Animal», New York Times Magazine, 12 de octubre de 1975 (en línea: http://www.nytimes.com/1975/10/12/archives/human-decency-is-animal-hawks-and-baboons-are-not-usually-heroic.html)

(9) Se puede leer (en inglés) aquí: https://gizmodo.com/exclusive-heres-the-full-10-page-anti-diversity-screed-1797564320

(10) Richard Lewontin, Steven Rose y Leon Kamin: Not in Our Genes. Biology, Ideology and Human Nature, Nueva York, Pantheon Books, 1984.