(Por alguien que ha trasnochado con algunas)

Si se ha caído, / que la levanten, / que la culpa la tienen / los estudiantes. / Los estudiantes / no tienen nada / más que unas pelas / para ensalada. (Canción popular española; «pelas»: apócope de «pesetas».)

En el siglo XIII, cuando las primeras universidades aparecen en España, esta ya era tierra de trova y juglaría. Los estudiantes se agrupan para defender sus derechos, viajar del pueblo a la ciudad, buscar estudios o maestros, y también para armar alboroto, descargar energía, farrear y divertirse. Ingeniándoselas en su errante vida, crean, con laúdes y panderetas, la tuna para pagar las posadas, el pan y el vino con música, y al grito de guerra: «¡Favor a la Tuna y al Rey, viva la Universidad!», en las plazas un gentío sediento de acrobacias y canciones los acoge generosamente. Las noches serán de ronda, de serenata, de expresión del amor por una dama:

No te acuerdas cuando te decía,

a la pálida luz de la luna,

yo no puedo querer más que a una

y esa una, mi vida, eres tú...

Y de correrías y tabernas, y a veces de disputas; el Concilio de Valladolid prohíbe en 1228 que los estudiantes «sean en compañas do estén joglares et trasnochadores, et que excusen de entrar en las tabernas»; la Universidad de Lérida amenaza con confiscar los instrumentos de la ronda en 1300. En cambio, el magnífico poeta (y arcipreste de Hita) Juan Ruiz arriesga su (en realidad, no excesiva) reputación eclesiástica para nombrarse, orgulloso, el primer letrista y compositor de la tuna:

Fize algunos cantares de los que cantan ciegos,

e otros, para escolares que andan nocherniegos...

En el siglo XVI, la mitad del estudiantado sigue siendo pobre y ha de servir a nobles, dar lecciones o divertir con música de tuna, de modo que la tuna ha sustentado en parte la vida estudiantil de los primeros siglos de la universidad española:

Triste y sola,

sola se queda Fonseca,

triste y llorosa

se queda la facultad,

y los libros,

y los libros empeñados

en el Monte,

en el Monte de Piedad...

En el siglo XVII, el monocromático traje de tuno toma el colorido del Barroco, y llega a nosotros así, tras haberse dejado por el camino algunos detalles, como las hebillas de los zapatos y el chambergo, y añadido la capa y las cintas bordadas de colores, el recuerdo de sus damas para el tuno:

Pasa la tuna en Santiago cantando muy quedo romances de amor

Luego la noche sus ecos los cuela de ronda por todo balcón

Y allí en el campo del apóstol santo una niña llora frente a su patrón

porque la capa del tuno que adora no lleva la cinta que ella le bordó

Porque la capa del tuno que adora no lleva la cinta que ella le bordó

Cuando la tuna te dé serenata, no te enamores, compostelana,

que en cada cinta que llevo en mi capa hay un trocito de corazón

Deja a la tuna pasar con su tralalalalá

Deja a la tuna pasar con su tralalalalá...

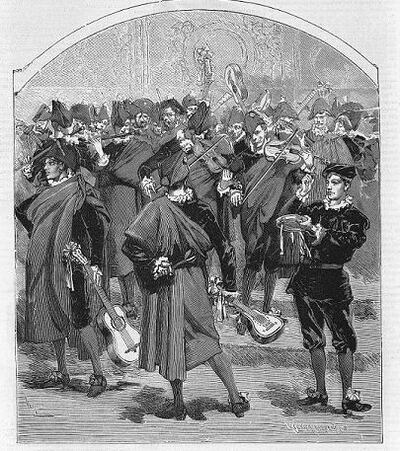

En su Viaje por España (1862), ilustrado por el imponderable Gustave Doré, Jean Charles Davillier, barón de Davillier, retrata varias andanzas de los tunos. Y a fines del siglo XIX, los tunos incluyen a Francia en su circuito y se trepan al transporte moderno de la época, el ferrocarril, así que en 1879 la revista Almanaque de la Ilustración critica esa decadencia: «en lugar de correr uno y otro pueblo de Castilla, a pie, siendo a la par embeleso y plaga de mesones y aldeas, han aprovechado el ferrocarril, y partido a largas distancias, viviendo en fondas a sus expensas nada menos en la capital de Francia…». De 1939 a 1975, regula la tuna el Sindicato Español Universitario, el Seu, que arma certámenes de tunas, cual aquellas reuniones de juglares del siglo XI en Normandía donde uno conocía canciones, brindis tabernarios y acrobacias con pandereta novísimas. En el siglo XX surgen tunas en Latinoamérica y también se crean tunas en Portugal, Italia y Holanda, aunque sin el lado picaresco de las tunas españolas.

La tuna, surgida en la España tardomedieval del siglo XIII, heredera de juglares y trovadores, estética y hasta temperamentalmente prima del arte y los (anti)valores de ese brillante y salvaje fenómeno poético y sociocultural que fueron los goliardos, expresión del ingenio estudiantil de un mundo cuyo nombre no iba precedido del grosero epíteto «primer» y que era tan desesperadamente alegre y lujurioso como pobre, doloroso y despiadado, es parte de ciertas tradiciones imposibles de imitar de la universidad y la cultura medievales y europeas; y esta delicia lleva, lo digo así por puro vicio de suculento símil culinario, la oscura salsa picante del espíritu fantástico y tortuoso del claroscuro Barroco y el Siglo de Oro español. ¡Aúpa, tuna!

montserrat.alvarez@abc.com.py