Repican las campanas, levantan el vuelo las golondrinas y entre los rojos tejados y los viejos jardines la gente charla, camina y se saluda alegremente por las calles llenas de sol y de música. El Festival del Verano ha llegado una vez más a la ciudad de Omelas. Nos lo cuenta Ursula K. Le Guin en «The ones who walk away from Omelas» (Los que se alejan de Omelas), de 1973.

Nos habla de las sonrisas en los rostros, de la alegría de la comunidad. No hay en Omelas ejército ni policía. Pero no es un edén arcaico: su tecnología es más avanzada que la nuestra, solo que no confunden lo necesario con lo superfluo, lo inocuo con lo destructivo. Podrán no tener armas químicas en Omelas, pero bien pueden tener curas para enfermedades, fuentes luminosas flotantes, trenes subterráneos y mil maravillas que nosotros no tenemos.

Y también tienen cerveza. Y drooz, que brinda lucidez, fuerza y visiones de enigmas cósmicos, aumenta el placer del sexo hasta lo indecible y no crea hábito.

La rueda celeste

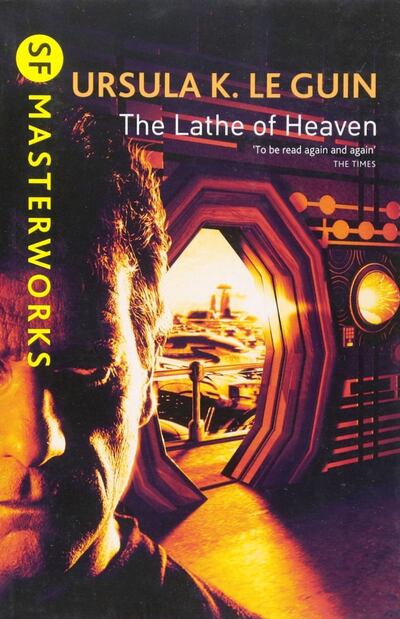

Hablando de drogas, George Orr abusa de las legales, para no dormir, porque sus sueños se hacen realidad, aunque solo él se da cuenta. Atrapado con una Tarjeta de Farmacia ajena, la corte le ordena seguir tratamiento con el doctor William Haber, un psiquiatra que investiga el sueño. Y Haber descubre que los sueños de Orr se hacen, en efecto, realidad. Nos lo cuenta Le Guin en The Lathe of Heaven (La rueda celeste), de 1971, novela que, desde el malestar de la resaca setentera tras la extinta orgía de esperanza de los sesenta, mira fijo al futuro de la catástrofe ecológica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es Portland en el capicúo año 2002. Un mundo sombrío, de superpoblación, hambre y guerras. Haber decide usar los sueños de Orr –con hipnosis y el dispositivo «augmentor»– para mejorarlo. Al no lograr sus fines del modo previsto, la duda atormenta a Orr. «Si me pides que vuelva a soñar, ¿qué obtendrás?», le dice. «Quizá un mundo loco, fruto de una mente loca. Monstruos, fantasmas, brujas, todo lo que llevamos dentro, los horrores de la infancia, los miedos nocturnos, las pesadillas. ¿Cómo evitarás que todo eso se desate? ¡Yo no puedo! ¡No tengo el control!».

Aventuras del espacio interior

Con Gaveral Rocannon y las nobles intenciones que pagará tan caro aparecen motivos –esa fatalidad propia del mundo antiguo, esos héroes que solo se conocen a sí mismos en el fracaso– que serán recurrentes. Antes que sus enemigos, son los mismos protagonistas quienes, con los efectos de sus actos, destruyen sus buenos propósitos. Nos lo cuenta Le Guin en Rocannon’s World (El mundo de Rocannon), de 1966, su primera novela. Más que las aventuras del espacio exterior, distinguen al libro las del espacio interior: la tristeza por las causas perdidas, por las civilizaciones desaparecidas, por el universo enorme e indiferente a todo lo humano.

El cuaderno de apuntes de un etnógrafo interestelar, mosaico de fuentes primarias que van de entradas de diario a fragmentos de mitologías alienígenas, nos lleva a un mundo cuyos habitantes no tienen sexo fijo sino mudable, determinado por la circunstancia y el deseo. Nos lo cuenta Le Guin en The Left Hand of Darkness (La mano izquierda de la oscuridad), de 1969, su cuarta novela, que, como la anterior, más que las aventuras espaciales, distingue otro elemento; en este caso, esos hermafroditas que, de acuerdo a sus sentimientos del momento, hacen el amor con hombres o mujeres.

«Pero sí lo hay»

Pero volvamos un momento a Portland y al 2002, donde, a medida que Haber lleva a su paciente a tener sueños cada vez más desatados, el texto se hace más vívido, más rico. «¡No tengo el control!», decía Orr en el pasaje antes citado. «¡No te preocupes por el control!», le responde Haber. «Tu inconsciente no es un abismo de depravación. Esa es una idea victoriana muy destructiva. Estancó a las mejores mentes del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. ¡No temas a tu inconsciente! No es un pozo de horror. Es la fuente de la salud, de la imaginación, de la creatividad. Lo que llamamos el “mal” es producto de la civilización y sus represiones, que deforman la libre y espontánea expresión de la personalidad. El objetivo de la psicoterapia es precisamente eliminar esos miedos infundados, sacar lo inconsciente a la luz de la conciencia y descubrir que no hay nada que temer».

«Pero sí lo hay», dijo Orr, en voz baja.

Quizá podamos despedir a Le Guin con optimismo y utopía si volvemos a Omelas, mundo sin bancos ni polución, sin cárceles ni shoppings, comunidad libre de hombres y mujeres fraternos y felices. Con sus calles que las fiestas llenan de música y perfuman con el drooz y los manjares de los coloridos quioscos. Ah, hermosa ciudad de Omelas, invitación a soñar. Quién podría rechazarla. Sigamos.

Los que se alejan

Hay un sótano hediondo y sin ventanas en Omelas. Allí, en la oscuridad, hay un niño sentado. Es retrasado mental. Nació así o se ha vuelto así de miedo, vacío, hambre y silencio. Se hurga la nariz y se manosea a ratos los dedos de los pies o los genitales. Sus nalgas son una masa de úlceras supurantes porque vive sentado en su propio excremento. A veces la puerta se abre y ve a unas personas. Entra una y de una patada lo obliga a pararse. Las otras lo miran de lejos con horror y asco. El plato y el jarro se llenan, la puerta se cierra y desaparecen.

¿Cómo es posible que esto suceda en el corazón de esta comunidad equitativa y noble? ¿Cómo es posible que debajo de la utopía esté el infierno? ¿Cómo es posible que el pueblo de Omelas no sepa lo que pasa? ¡Ellos lo salvarán!

Eso pensamos al leer ese párrafo.

¡Pero si el niño no es ningún secreto!, nos dice Le Guin. Todos en Omelas saben que existe. Que tiene que estar ahí. Que su felicidad, el afecto de sus amigos, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus eruditos, la destreza de sus artesanos y hasta la abundancia de sus cosechas y el esplendor de su cielo dependen por completo de que él esté ahí.

Si vives en Omelas, te lo explican a los ocho o diez años, en caso de que estés listo para comprender. Vas a verlo después, en tu adolescencia, y por bien que te lo hayan explicado sientes rabia, asco, pena. Quieres liberarlo; qué hermoso sería que todos lo cuidasen.

Pero eso destruiría el bienestar de toda la gente de Omelas. Así que descubres que hay buenos motivos para no hacerlo: está demasiado degradado y embrutecido, ya no sabría vivir afuera, extrañaría su prisión, en el fondo liberarlo sería muy irresponsable, etcétera, etcétera.

No les estropearé este relato, a quienes no lo hayan leído aún, hablando del final. Ese final en el que pienso al ir por las calles de nuestro mundo, tan distinto de Omelas, tan parecido. No es una distopía, por supuesto: es un cuento de terror. De los buenos, de esos en los que el terror no nace de la fantasía, sino de la realidad.