Fue lo máximo estar en tu pandilla, el más extraño y brillante producto del azar que hayan visto Ñemby, Lambaré, Pinozá y vastos alrededores en los albores del tercer milenio. Fue lo máximo, aunque no puedo ufanarme de haber sido parte del núcleo de ese grupo extravagante. Yo llegué tarde para eso, mucho después que ustedes. Mucho después del after-punk y las grandes farras de los 80, mucho después de los merodeos por la facultad y de los fanzines Tiempo Indigente y Susobicho, mucho después de los 90 con sus colecciones de vinilos y sus poses grunge. No en vano me lo señalaste un día: «Era como si alguien te hubiera dado un pase».

Lea más: La noche en que se encontraron el bebop y Alex Cool

Pero fue lo máximo estar en tu pandilla y atravesar las noches con Michel el Desertor –desertor del gran juego, el juego de la vida–, aristócrata y maldito, el último de su estirpe, con Cristino el Poeta, que todavía no había publicado ningún libro pero ya tenía el título del primero –Grandes Hits–, con Aldo el Ajedrecista, siempre coqueteando con el submundo, tan refinado en sus gustos literarios como canallesco en sus vicios, con Manolo el Filósofo, que en el bar secreto del Mercado 4 tocaba con su grupo y, hombre-lobo al revés, en horas de oficina se metamorfoseaba en profesor –de hecho, en mi profesor– del instituto de los jesuitas.

Lea más: Dossier Edgar Pou

Fue lo máximo leer poemas por cerveza esa noche que siempre recordabas como una de nuestras mejores aventuras. Fue lo máximo perdernos caminando, encontrar ese bar pasando Choferes del Chaco, sobre T. S. Mongelós, y, entre habitantes del barrio que nos miraban como los lugareños mirarían a dos siniestros forasteros en un western, terminar poniéndome de pie y recitando para ganar un aplauso tras el cual nos invitaron cuanta cerveza quisimos y nos hicieron prometer que volveríamos. Fue lo máximo escucharte contarlo cientos de veces y hacer planes de vivir de esa transhumancia poética. Fue lo máximo estar en tu pandilla a pesar de pelearnos constantemente (un día, alguien me dijo: «Ustedes dos siempre se están peleando porque son igualitos: los dos son leche hervida, irascibles, azogados») para olvidarlo en el siguiente encuentro como si no hubiera ocurrido nada. Empezó a haber menos vida en Asunción cuando te fuiste. Hasta hoy sigo sin entender tus últimos años, ese final de misticismo guaranófilo ecofriendly, ese rollo del alma del monte and so on, alarde de virtud hippie demasiado aburrido y cursi para alguien con tanta inteligencia, vitalidad y sentido del humor. No solo yo perdí contacto contigo, sino que también lo perdieron tus más antiguos amigos, núcleo del extravagante grupo al que me sumé (o asomé) tardíamente. Te rodeaste, al parecer, de moralistas etnobotánicos y de malos poetas que te veían como a una especie de gurú, pero la verdad es que no seguí de cerca esa fase. Lo único que me consta es que fue el fin de la pandilla.

Creo que la muerte es un proceso de inicio secreto y naturaleza oculta. Si bien en los certificados de defunción figuran un día, un mes, un año y una hora, y el cese de las funciones vitales está bien definido, creo que es imposible detectar los signos misteriosos de ese largo proceso (¿tal vez cambios de carácter, de gustos, de personalidad?) y precisar su comienzo, que no es la cuna (no hablo de la muerte en ese sentido lato), sino un punto incierto, varios meses o años antes de la fecha de defunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Recordando a Edgar

Fue lo máximo estar en tu pandilla y andar contigo, fue lo máximo hasta el mismo infierno, hasta vagar sin rumbo bordeando la locura, hasta los altos en el camino bajo el fuego para decir adiós a los caídos, hasta el oro del sol que entró por la ventana del hospital sin saber que era el último. Fue lo máximo reír de todo pese a todo. Reías mucho y fuerte y era contagioso; andar contigo era contagiar risa, y cuantos estábamos cerca nos reíamos con gran voracidad, tragando a carcajadas la alegría del aire.

Fue lo máximo llegar a ese café del centro la noche del asombro y –después de tantos años en la pandilla sin que ni yo ni tú ni nadie supiera que eras poeta– verte caminando en la vereda, entre las mesas, marcando con los pasos y el cuerpo y los tendones los pies métricos, los ritmos, los acentos:

como no fui manumitido satisfactoriamente

después de traficar con mis dientes de leche

después de regatear pañales mamadera sonajero

después de no abatir el ombligo a los murmullos del hambre…

Lea más: La antigua rabia del mar

Fue lo máximo conocer a Cazaltrein, alter ego tuyo anterior a ese Pou del que ahora desconfío, retrospectivamente, por las connotaciones indigenistas del nombre, que tal vez ya presagiaban la disolución final. Pero fue lo máximo escuchar a Karlitos hablar de nosotros en el Salazar –uno de los poquísimos que jamás hablará de nosotros– y, a una pregunta burlona sobre ese pseudónimo, Edgar Pou, responder –imperturbable pese a la intención ofensiva– que no, que no remedaba un nombre inglés sino que aludía a una comunidad aché. Somos pobres, pero damos lecciones de elegancia, porque saber callar y saber decir son los únicos lujos que podemos permitirnos los insolventes –y, por fortuna, son lujos superiores–. Fue lo máximo estar en tu pandilla. Un día escribiré la historia de los fantasmas que soñamos Asunción, contra la omisión envidiosa de las sociedades de escritores, de los eternos emergentes, de los engolados ministros, de los flatulentos cancilleres: la verdadera historia, la trágica, la genial, la divertida, la de las grandes noches en las que fuimos eternamente jóvenes.

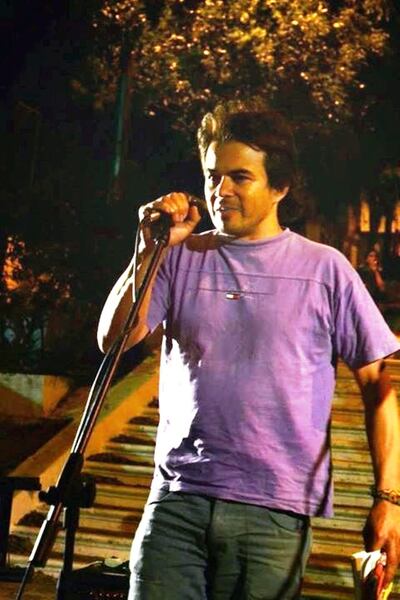

A un año del fallecimiento del poeta Edgar Pou (Edgardo Cazal Figueredo, 1969 - 2023), estas humildes líneas no pretenden ser, ni mucho menos, el juicio de una biógrafa autorizada, sino solo una faceta más en un poliedro, una tesela más en un mosaico, la mirada –sincera, pero parcial– de alguien que lo conoció, con todos los posibles errores de un testimonio incompleto.

Fue lo máximo estar en tu pandilla.