«Quisiera que mi suicidio procurase un poco de dinero a mis acreedores. Pensé ir a ver a Fritz, el dueño del Grand Café, y decirle: “Anuncie en los periódicos una conferencia sobre El suicidio, por Balthasar, y añada en letras grandes: El conferencista se suicidará al término de la charla. Luego, en letras más pequeñas: Entradas a 20 francos, 10 francos, 5 francos y 2 francos. (El precio de las consumiciones será el triple de lo habitual.) Estoy seguro de que tendremos mucho público”. Pero renuncié a la idea. Seguramente Fritz se habría negado, pues mi suicidio podría dejar una mancha imborrable en el suelo de su honorable establecimiento. Y además, la policía, de manera completamente ilegal, habría prohibido la representación.»

Lea más: Cenicienta y la aletheia

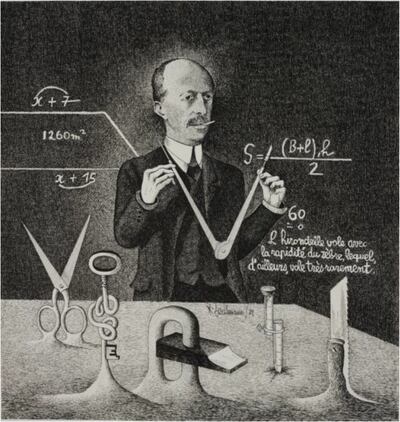

¿Quién calculaba así los ingresos que podría generar su muerte para amortizar lo que adeudaba a sus acreedores? Pocos recuerdan hoy el nombre de ese singular profesor de matemáticas, aunque el público de las primeras décadas del siglo XX devoró con avidez (y a veces con furia) sus provocadoras piezas en periódicos y revistas, y varias generaciones de estudiantes aprendieron aritmética con su Cours de mathématiques élémentaires (1912). Los representantes de esa otra aritmética –la de los ingresos y egresos– que gobierna nuestra sociedad lo acosaron, mientras los amigos intentaron convencerlo de que prolongara un tiempo más su estadía en este mundo, pero Henri Philippe Benjamin Roorda van Eysinga –conocido también por su seudónimo, Balthasar– nunca obedeció otra voz que la de su propia y soberana voluntad.

Anarquista, dandy, matemático, humorista, hedonista, bohemio, fabulador, satírico: las mil caras de Henri Roorda se plasmaron en una obra fascinante y desordenada no demasiado conocida en español –aunque tempranamente, en 1925, año de su muerte, su folleto pedagógico Efectos de la educación moderna, firmado por «H. Roorda Van Eysinga», apareció publicado en Buenos Aires por la editorial del periódico anarquista La Protesta–.

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Lausana, en 1892 Henri Roorda se convirtió en profesor de esta disciplina y dedicó desde entonces sus esfuerzos a aplicar, en los distintos establecimientos donde impartió clases, los principios antiautoritarios de la pedagogía libertaria, influido tanto por el Émile de Rousseau como por los escritos educativos de su amigo Elisée Reclus y por las ideas de la Escuela Moderna que su admirado Francisco Ferrer –quien, tras una parodia de juicio, sería condenado a muerte por un tribunal militar y fusilado el 13 de octubre de 1909– creó en Barcelona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Adiós a Emilio Cutillo, pintor del sudor y el vértigo

Además de escribir constantemente para diversos periódicos y revistas de interés general, Roorda colaboró también asiduamente en la prensa anarquista de la época. Tan ingenioso como culto, escribía artículos sobre los más diversos temas para Temps Nouveaux, para la Revue Blanche, para L’Humanité Nouvelle... Escribir sus columnas fue probablemente, junto con la enseñanza de las matemáticas, la ocupación a la que dedicó más tiempo. Llegó a ser editor de Cahiers Vaudois, revista con cuyo apoyo publicó en 1917 su mordaz panfleto Le pédagogue n’aime pas les enfants (Al pedagogo no le gustan los niños), donde se mofa de la educación tradicional.

De la vida personal de Henri Roorda sabemos poco. Aunque pasó la mayor parte de su existencia en Lausana, había nacido en Bélgica, donde su padre tuvo problemas por sus posturas anticolonialistas (difíciles de aceptar, como comprenderán, para el gobierno belga...), y en 1872 la familia Roorda emigró a Suiza y se instaló en el pequeño pueblo de Clarens. Sabemos también que en 1900 el joven Henri Roorda se casó con Emilie Marguerite Ragozzi, y que tuvieron una hija, llamada Béatrice. Y que nuestro profesor de matemáticas daba muchas conferencias sobre pedagogía libertaria. Y que debió ser un tipo bastante divertido; como una pequeña muestra de las reflexiones que los devoradores de periódicos podían encontrar en esos días gracias a Roorda / Balthasar, permítanme traducirles solo estas pocas líneas de una de sus columnas en la Tribune de Genève, un reclamo sobre el indignante tema de nuestro deficiente diseño auricular: «Nuestros ojos tienen párpados. Cuando queremos, podemos cerrarlos y refugiarnos en la oscuridad. Pero nuestros oídos no, así que en las circunstancias ordinarias de nuestra vida estamos condenados a escuchar todo lo que digan los demás. No quiero criticar a la Naturaleza. Ella hizo lo que pudo. ¡Hizo tanto! Varias veces al día le envío la expresión silenciosa de mi admiración. Solo me pregunto si estas orejas sin párpados habrán sido un descuido, o si lo hizo adrede».

Lea más: Linkedin, la distopía empresarial

Trabajador incansable, Roorda nunca dudó en invertir sus modestos ingresos en propagar las ideas que defendía. Él mismo se ocupó de compilar buena parte de sus artículos aparecidos en la prensa en dos volúmenes, À prendre ou à laisser (1919) y Le roseau pensotant (1923), y publicó además obras teatrales, ensayos –como L’École et l’apprentissage de la docilité (1898), Mon internationalisme sentimental (1915), Le pédagogue n’aime pas les enfants (1917) y Le Rire et les rieurs (1925), entre otros– y, anualmente, desde 1922 hasta el año de su muerte, el Almanach Balthasar, conjunto de poemas, relatos, adivinanzas, chistes, recetas de cocina, «problemas para noches de insomnio», efemérides y, entre mensaje y mensaje de los anunciantes, propagandas de los libros del propio Balthasar / Roorda. Pagó también de su bolsillo la impresión de esos divertidos anuarios, gasto coherente con la naturaleza dispendiosa que, según concluiría al cabo de su existencia, decidió su destino.

Pero el libro más famoso de Henri Roorda es, sin duda, el inclasificable Mi suicidio, apenas unas cuarenta (poco más o menos) arrolladoras páginas en las que un hombre de temperamento vital, amante de los placeres de este mundo y en plena posesión de sus facultades físicas y mentales explica con absoluta serenidad por qué va a poner fin a su existencia (cosa que, en efecto, hará poco después, el 7 de septiembre de 1925).

«Tras haber trabajado arduamente durante treinta y tres años, me siento cansado. Pero todavía tengo un apetito magnífico. Y es este apetito el que me ha hecho cometer muchas estupideces. Felices sean aquellos que tienen un mal estómago, pues siempre serán virtuosos.

Tal vez no seguí bien las reglas de la higiene. Parece ser que los que viven de manera higiénica pueden llegar a una edad avanzada. Pero ésta es una tentación que nunca he sentido.»

Lea más: Los milenials son los nuevos boomers

Así comienzan las últimas cuarenta páginas de un profesor de matemáticas que un par de semanas antes de cumplir 55 años se disparó un balazo en el corazón. Cuarenta páginas en las que Balthasar / Roorda explica con escalofriante lucidez los motivos de su inminente suicidio: su naturaleza sensual y hedonista y su incapacidad de ahorrar lo han llevado al constante derroche, poniéndolo ante el panorama inevitable de una vejez mísera y llena de estrecheces; ¿no es lo único racional ahorrarse ese sufrimiento? Cuarenta páginas de impecable aritmética y lógica letal que, en la postrera contabilidad de doble entrada de los saldos y las deudas, de la vida y de la muerte, concluyen con precisión de relojería en un resultado que es una condena a la pena máxima. Y adelantándose con humor negro a las previsibles objeciones bienintencionadas: «Me figuro –observa Balthasar / Roorda, juez, condenado y verdugo– la cara que pondrían los ricos si los pobres adoptaran la costumbre de suicidarse para abreviar su triste y gris existencia. Con toda seguridad dirían que es inmoral». Con esas cuarenta páginas de salvaje vuelo y frío humor negro, a la vanguardia ya de todos los tiempos posibles, Henri Roorda regaló al futuro un manotazo que desnuda la máquina de matar del capital, una broma de hondura filosófica virtualmente inagotable y una terrible lección de valor y honestidad.