Esta reflexión que pretende completar las dos anteriores sobre el humor en estos infelices años 20 del siglo XXI se centrará en la hipersensibilidad que hace que tantas personas se enfurezcan ante cualquier broma, chiste o tomadura de pelo que les afecte a ellas o a cualquiera de los colectivos de los que se sienten parte o tome a la chacota alguna de sus convicciones subjetivas.

Antes de entrar en tema, para quienes no han accedido a una o ambas de las anteriores entregas de esta (larga para artículo, corta para ensayo) argumentación, reitero mis disculpas a García Márquez y sintetizo el tema de aquellas. La primera fue sobre el carácter contraproducente de la corrección política con sus «cancelaciones», que actúan como censura, y sobre la contradictoria idea de crear leyes para proteger del humor a cualquier colectivo más o menos minoritario o más o menos marginado. Por supuesto, consiguen el efecto contrario al que dicen buscar.

En el segundo corte se habló esencialmente del sistemático enfrentamiento del humor con los poderes políticos y fácticos, usando para ello como modelos las novelas La broma, de Kundera, y El nombre de la rosa, de Eco, la primera como ejemplo de humor sobre el poder político y la segunda como ejemplo de humor sobre la autoridad religiosa.

Al inicio de esta serie de artículos mencioné que una de esas frases tan brillantes que se atribuyen indistintamente a varios autores afirma: «El humor es la forma más refinada de la inteligencia»; si le damos la vuelta a la proposición, ¿no tendríamos que deducir que la falta de sentido del humor es una clara muestra de falta de inteligencia?

Personalmente, creo que sí, que quienes no tienen humor, si bien no necesariamente son tontos, efectivamente tienen una limitación que quizás en los tiempos actuales se está acentuando, dadas las cada vez más abundantes evidencias de que el promedio de coeficiente intelectual viene descendiendo desde mediados de los años 60.

Lea más: El humor en los tiempos de la cólera (I)

Posiblemente la multiplicación al infinito de reacciones coléricas ante cualquier humorística insignificancia esté siendo exagerada por el sencillo hecho de que internet está disponible, por igual, para listos y tontos, cultos y analfabetos, tolerantes e intolerantes… No hace falta cerebro, sino apenas un teclado y una conexión. Por supuesto, en estas condiciones los que estallan en aullidos airados lo hacen para el mundo entero, mientras que los que se ríen o hacen autocrítica ante una cargada, suelen hacerlo en privado.

En cualquier caso, estamos llegando al punto en que no se puede hacer ningún chiste, broma, chascarrillo, sarcasmo o ironía sin ser objeto de una gritona y desaforada andanada de pedidos de cancelación.

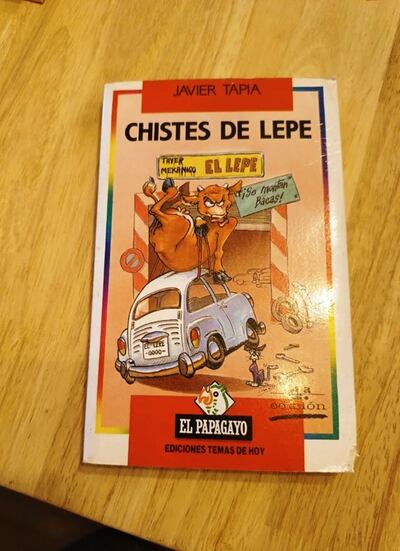

Permítanme un ejemplo peculiar de cómo tomarse con soda el humorismo que nos toma por objeto de burla. Es mucho más eficaz (y una maravillosa muestra de inteligencia y tolerancia) que cualquier forma de furia. Así como en Argentina los chistes se hacen de gallegos, en Francia de belgas, etc., en España la «víctima» suele ser el pueblo de Lepe, de cuyos habitantes se hacen los chistes de tontos; pero de tontos ni un pelo: organizan un festival que premia los mejores chistes de leperos, demostrando así que son lo bastante listos para convertir las bromas sobre ellos en un buen negocio, que genera muy interesantes ingresos para una población de la que se hacían bromas, precisamente, por ser pobre: ¡eso sí que es inteligencia!

Quiero pensar que el mundo está lleno de leperos honorarios, quiero creerlo y tengo algunas buenas razones: los mejores chistes sobre casi cualquier colectivo (de esos a los que la corrección política pretende proteger insultándolos al afirmar que el nombre de su colectivo es ofensivo) me los han contado integrantes de esos mismos colectivos: raciales, regionales, de preferencia sexual, de vínculos familiares… Eso me recuerda que mi padre, que era más familiero que una gallina clueca, no perdía oportunidad de pronunciar su refrán favorito: «Familia y trastos viejos, pocos y lejos».

El pecado del humor es que siempre es crítico, siempre es el equivalente a unos granos de sal en la llaga, siempre encuentra el punto flaco de individuos, grupos sociales, formas de vida, preferencias, convicciones y creencias. Irremediablemente, cada risa, por ingenuo que sea el humor que la causa, tiene dentro de sí una amarga lágrima, pero es también el resultado del humor, desde la sonrisa socarrona a la estruendosa carcajada, el que evapora esa lágrima y la convierte en regocijo.

Lea más: El humor en los tiempos de la cólera (II)

Los poderes institucionales y fácticos aborrecen el humor, como ya quedó dicho; sin embargo, el humor es insidioso y casi siempre encuentra la forma de esquivar cualquier clase de censura, incluso en las dictaduras más crueles o los fundamentalismos más radicales. Cuando el humor tiene problemas es cuando no son los poderosos sino las personas comunes, como usted, como yo, como la gran mayoría, las que adoptan la absurda posición de ofendidos… Entonces termina el intercambio de risas y comienza el intercambio de insultos y todos son «nazis» de un lado y «progres» del otro, feminazis de aquí y machirulos de allá, sexistas en un lado y sexófobos en otro, etc., y junto a los insultos aparecen las amenazas (y nunca se sabe si la sangre llegará al río), los «te parto la cara», los «yo que tú no saldría más a la calle»… y evito reproducir las expresiones más subidas de tono.

Creo que tenemos que entender que el humor, incluso el más cáustico o el que más nos hostiga, no es nuestro enemigo sino la única herramienta eficaz, el arma definitiva contra los abusos del poder y contra la creciente influencia en la vida cotidiana del imperio de los tontos, los malvados y los ofendidos seriales.